seltenen Balkenbrücken aus Naturstein. Wahrscheinlich wurde sie im 14. Jahrhundert errichtet.

© Bernd Nebel

Jochbrücken, Röhrenbrücken, Gitterträger, Fachwerkträger

früher gelegentlich auch: "Barrenbrücken"

|

| Die "Clapper Bridge" bei Postbridge im Nationalpark Dartmoor (England) ist eine der eher seltenen Balkenbrücken aus Naturstein. Wahrscheinlich wurde sie im 14. Jahrhundert errichtet. © Bernd Nebel |

|

| Die einfachste, von der Natur selbst geschaffene Form einer Balkenbrücke. Ein Sturm hat einen Baumstamm entwurzelt und bei Ginseldorf über die Ohm geworfen. Dadurch ist eine natürliche Balkenbrücke entstanden, mit deren Hilfe (sowie etwas Glück und viel Geschick) man das andere Ufer trockenen Fußes erreichen könnte. © Bernd Nebel |

Brief summary:The beam bridge is probably the oldest static principle used by man to overcome an obstacle with a structure. The system is easy to understand in its simplest form, especially as nature occasionally creates a beam bridge without any human intervention. |

Ein entwurzelter Baum der über einen Flusslauf gefallen war, sodass er sich zum Überqueren des Wassers eignete, war sicherlich ein Vorbild das leicht nachgeahmt werden konnte. Überall auf der Welt wurden seit Urzeiten in waldreichen Gegenden Balkenbrücken aus Holz gebaut und mehr oder weniger komfortabel gestaltet. Schon mit mehreren Baumstämmen die man nebeneinander legte, konnte man eine bessere Brücke bauen. Mit Querhölzern verbunden und mit Laub oder Sand bedeckt, konnte man ein Bauwerk herstellen, das von Mensch und Tier bequem zu benutzen war und auch eine gewisse Zeit überdauern konnte.

Neben Holzbrücken gibt es aber auch frühe Beispiele für steinerne Balkenbrücken, etwa die sogenannten Clapper Bridges (Klapperbrücken) in Südengland. Allerdings ist die mögliche Spannweite solcher Brücken aus Natursteinen sehr begrenzt, weil dieses Material keine größeren Zugspannungen aufnehmen kann. In statischer Hinsicht beruht die Tragfähigkeit eines Balkens allein auf seiner Biegesteifigkeit, die von der Art und der Menge des Materials sowie dessen Geometrie abhängt. Anders ausgedrückt: der innere Widerstand des Trägers muss groß genug sein, um die Zerstörung durch seine eigene Masse plus der aufgebrachten Verkehrslast zu verhindern.

| Jahr | Bauwerk | Ort | Spann- weite |

Typ | Material | Beteiligte |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1857 | Weichselbrücke | Dirschau | 131 m | Gitterträger | Schweißeisen | Karl Lentze |

| 1857 | Nogatbrücke | Marienburg | 101 m | Gitterträger | Schweißeisen | Karl Lentze |

| 1857 | Isarbrücke | Großhesselohe | 52 m | Linsenträger | Schweißeisen | F.A. von Pauli |

| 1858 | Kinzigbrücke | Offenburg | 63 m | Gitterträger | Schweißeisen | Carl Ruppert |

| 1859 | Dombrücke | Köln | 103 m | Gitterträger | Schweißeisen | Hermann Lohse Friedrich W. Wallbaum |

| 1860 | Rheinbrücke | Waldshut | 55 m | Gitterträger | Schweißeisen | Robert Gerwig |

| 1861 | Rheinbrücke | Kehl | 59 m | Gitterträger | Schweißeisen | Franz Keller |

| 1864 | Altrheinbrücke | Griethausen | 100 m | Gitterträger | Schweißeisen | Emil H. Hartwich |

| 1948 / 1980 |

Deutzer Brücke | Köln | 185 m | Hohlkastenträger | Stahl / Stahlbeton |

Gerd Lohmer Fritz Leonhardt |

| 1960 | Mangfallbrücke | Weyarn | 108 m | Fachwerkträger | Stahlbeton | Gerd Lohmer Ulrich Finsterwalder |

| 1972 | Moseltalbrücke | Winningen | 218 m | Hohlkastenträger | Stahl | Fritz Leonhardt |

| 1979 | Kochertalbrücke | Geißlingen | 138 m | Hohlkastenträger | Spannbeton | Peter Bonatz Fritz Leonhardt |

| 2019 | Hochmoselbrücke | Zeltingen | 210 m | Hohlkastenträger | Stahl |

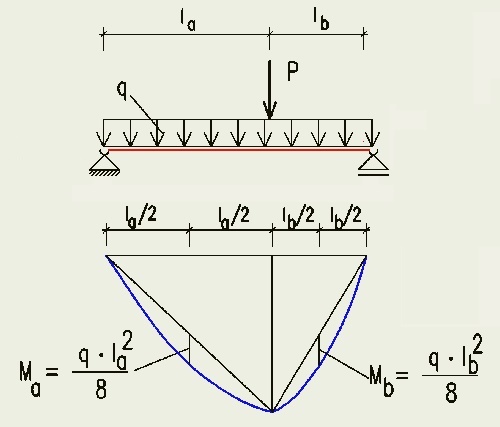

Das statische System einer einfachen Balkenbrücke besteht aus einem horizontalen Träger auf zwei Wiederlagern, dem sogenannten "Balken auf zwei Stützen". Die eigene Masse eines solchen Trägers und die aufgebrachte Verkehrslast wirken auf den Balken ein, sodass er sich mehr oder weniger verformt (durchbiegt), bis hin zu seiner Zerstörung. Durch die Belastung entstehen an der Oberseite des Balkens Druckspannungen, weil er hier gestaucht wird und an der Unterseite Zugspannungen, weil er hier gedehnt wird.

Materialien die nur geringe Zugspannungen aufnehmen können wie z.B. Naturstein, unbewehrter Beton oder Gusseisen, stoßen bei einem solchen System sehr schnell an ihre Grenzen. Je größter die Spannweite wird, umso massiver muss der Träger ausgebildet werden damit er stabil genug ist die Lasten zu tragen. Bei weiterer Zunahme der Spannweite wird schließlich ein Punkt erreicht, an dem ein Balken schon allein aufgrund seiner eigenen Masse einstürzen würde, ohne dass sich irgendeine Verkehrslast auf ihm befindet. Die Kunst des Brückenbaus besteht im Grunde genommen darin, die geforderte Spannweite sowie die notwendige Tragfähigkeit mit möglichst wenig Material, also kostengünstig zu erzielen.

Auch aus ganz praktischen Gründen waren Balkenbrücken aus Naturstein in vorgeschichtlicher Zeit eher die Ausnahme, denn es gibt nur selten natürlich geformte Steine, die den Anforderungen an ein solches Bauwerk genügen. Außerdem musste die Bearbeitung des Materials und der Transport zur Baustelle mit Muskelkraft bewerkstelligt werden und war dadurch ausgesprochen mühsam. Bis zur industriellen Herstellung größerer Eisenmengen wurden Balkenbrücken daher vorwiegend aus Holz gebaut, weil es bis dahin das einzige Baumaterial war, das nennenswerten Zugspannungen ausgesetzt werden konnte.

|

| Das statische System "Balken auf zwei Stützen" mit Flächenlast q (Eigengewicht) und einer zusätzlichen Einzellast P (Verkehrslast). In blau dargestellt der daraus resultierende Verlauf der Biegemomente innerhalb des Balkens. © Bernd Nebel |

Aber auch Balkenbrücken aus Holz stoßen in Bezug auf die erreichbare Spannweite schnell an ihre Grenzen, schon allein durch die Länge der vorhandenen Baumstämme. Theoretisch kann man die Gesamtlänge einer Balkenbrücke beliebig vergrößern, indem man viele solcher "Balken auf zwei Stützen" hintereinander anordnet. Dafür benötigt man aber Zwischenpfeiler, deren dauerhafte Gründung (z.B. in einem Flussbett) eine technische Herausforderung ist, der man nicht zu allen Zeiten gewachsen war. Eine berühmt gewordene Holzbalkenbrücke mit vielen Einzelspannen ließ Julius Cäsar im Jahre 55 v.Chr. (vermutlich bei Neuwied oder Bonn) von seinen Legionären über den Rhein schlagen und wenige Tage später wieder zerstören.

Die Herstellung von Zwischenpfeilern ist nicht immer und überall möglich, behindert die Schifffahrt und stellt bei Hochwasser und Eisgang ein massives Hindernis für den Abfluss dar. Es war daher immer eine zentrale Aufgabenstellung des Brückenbaus, die Spannweite über die reine Materiallänge der zur Verfügung stehenden Baustoffe hinaus zu vergrößern. Eine der ersten Ideen in dieser Hinsicht war ganz sicher die Auslegerbrücke, die als Weiterentwicklung häufig mit zu den Balkenbrücken gezählt wird. Im Rahmen dieser Internetseite wird die Auslegerbrücke aber als eigenständiger Konstruktionstyp behandelt.

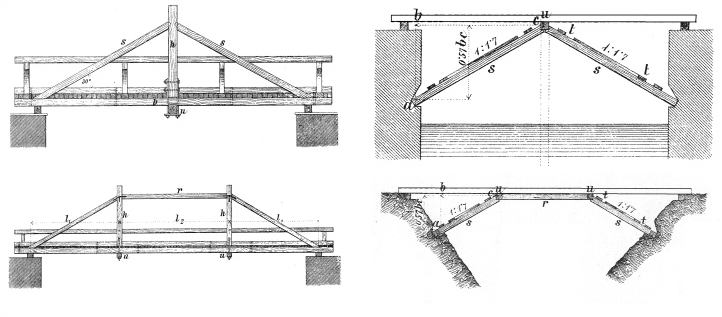

Eine weitere Möglichkeit zur Vergrößerung der Spannweiten im Holzbau war die Anwendung von Hänge- und Sprengwerkkonstruktionen, die auch aus dem Hochbau bekannt sind. Die Strebebalken werden bei beiden Systemen auf Druck beansprucht.

Ein Fachwerk-Balkenträger besteht aus einem rechteckigen Querschnitt, dessen Seitenwände und manchmal auch die Ober- und Unterseiten (Obergurt und Untergurt) aufgelöst werden, sodass sie aus einzelnen Pfosten (vertikal), Gurten (horizontal) und Streben (diagonal) bestehen. Die Gesamtheit dieser Bauteile nennt man "Stäbe", die Treffpunkte der Stäbe heißen "Knoten". Das Gegenteil eines Fachwerkträgers ist ein vollwandiger Träger, bei dem die Seitenwände durchgehend massiv ausgebildet sind. Vollwandige Querschnitte werden vor allem im Stahl- oder Stahlbetonbau verwendet. Durch die Auflösung der Wände zu einem Fachwerk wird Material eingespart, also Kosten und Gewicht.

|

| Links: einfaches und doppeltes Hängewerk. Rechts: einfaches und doppeltes Sprengwerk. Bei beiden Systemen werden die diagonalen Streben auf Druck beansprucht. aus: "Technischer Unterricht für die k.u.k. Eisenbahn-Gruppe" (Wien, 1900) |

Die Idee des Fachwerkträgers stammt grundsätzlich aus dem Holzbau. Schon die Römer verwendeten hölzerne Fachwerke und im Mittelalter gab es erste theoretische Berechnungsansätze für Fachwerkbrücken aus Holz. Leonardo da Vinci skizzierte 1485 einen parabelförmigen Fachwerkträger für eine Drehbrücke. Andrea Palladio stellte 1570 in seinem Werk "Vier Bücher zur Architektur" verschiedene Fachwerksysteme vor. Auch das berühmte Buch "Machinae Novae" von Faustus Verantius aus dem Jahr 1595 enthielt bereits hölzerne Fachwerkbrücken in Parabel- und Linsenform.

Auch in statischer Hinsicht bieten Fachwerke Vorteile. Da in den Stäben entweder nur reine Druckkräfte oder reine Zugkräfte auftreten können, lassen sich die komplexen Kraftverläufe innerhalb eines Fachwerkbalkens gut berechnen. Alle Stäbe bilden geschlossene Kraftdreiecke, die in sich stabil sind und dem ganzen Balken seine Tragfähigkeit geben.

|

| Die Lattice Truss Bridge von Ithiel Town (1820)

|

In der Praxis des Brückenbaus wurden hölzerne Fachwerke zunächst bei eher geringen Spannweiten eingesetzt und meist dort, wo genügend Holz als Baumaterial zur Verfügung stand. Erst Hans Ulrich Grubenmann hob das Niveau des Holzbrückenbaus mit seinen Bauwerken auf ein ganz neues Niveau. Mithilfe komplexer Fachwerkstrukturen schuf er mit seinen Brüdern um 1750 in der Ostschweiz weit gespannte Holzbrücken, u.a. über den Rhein und die Limmat.

In waldreichen Regionen Europas aber auch in den USA, wurden bis weit in das 20. Jahrhundert hinein Fachwerkbrücken aus Holz gebaut, vor allem auch für die Eisenbahn. Ein großes Problem bei Eisenbahnbrücken aus Holz war die Brandgefahr, denn die Dampflokomotiven schleuderten unkontrolliert Funken aus ihren Schornsteinen, die häufig zu Bränden an den Bahndämmen führten, die auch die Brücken bedrohten. In Deutschland beschlossen die Eisenbahngesellschaften daher schon 1850, auf Hauptstrecken keine Holzbrückenbau mehr zu bauen.

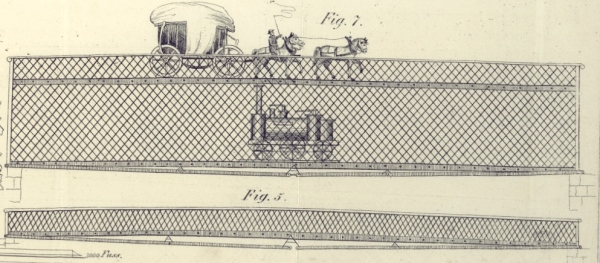

Eine Neuerung war die 1820 erstmals von Ithiel Town patentierte "Lattice Truss Bridge" (Gitterträgerbrücke). Im Gegensatz zu einer konventionellen Fachwerkbrücke wird eine Gitterträgerbrücke aus dünneren Bauteilen, in Holzbauweise also aus Brettern, zu einer gitterartigen Struktur zusammengesetzt. Das hat den Vorteil, dass die ganze Konstruktion leichter wird und einfacher herzustellen ist. Außerdem sind die einzelnen Bauteile dadurch nicht so schwer und können von zwei Arbeitern ohne Hebezeug verbaut werden. In seiner Patentschrift beschreibt Town übrigens die Verwendung von Holznägeln, sodass seine Konstruktion völlig ohne Eisen auskam.

Allerdings ließ der Einsatz von Eisen auch bei dieser Konstruktionsart nicht lange auf sich warten und führte schließlich zur Verwendung von vollständig aus Eisen bestehenden Gitterträgern. Die Entwicklung begann im Grunde genommen schon mit der legendären Colossus Bridge, die Lewis Wernwag 1812 über den Schuylkill errichtete. Bei diese Brücke mit einer Spannweite von 104 m wurden erstmalig eiserne Stäbe zur Verstärkung verwendet.

|

| Die Eisenbahnbrücke über den Royal Canal in Dublin [1844] war die erste Gitterträgerbrücke aus Eisen. Fotografie von Joshua C. Hargrave (ca. 1890) |

Es ist sicher kein Zufall, dass die Gitterträgerbrücken besonders häufig auf Eisenbahnstrecken eingesetzt wurden, denn sie kamen parallel zum Bau der ersten Eisenbahnlinien auf. Nur 24 Jahre nach Towns Patent wurde auch die erste Gitterträgerbrücke aus Eisen errichtet, natürlich auf einer Eisenbahnlinie. Die Royal Canal Bridge in Dublin (1844) wurde durch zahlreiche Veröffentlichungen auch im deutschsprachigen Raum bekannt und anschließend kopiert und verbessert.

Einen Höhepunkt erreichte der Bau von Gitterträgerbrücken mit dem Bau der Dirschauer Weichselbrücke und der Nogatbrücke bei Marienburg. Beide Brücken wurden von Preußen im Zuge der sogenannten Ostbahn, von Berlin nach Königsberg errichtet und 1857 vollendet. Mit einer maximalen Spannweite von 131 m und einer Gesamtlänge von 837 m war sie bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die größte aller deutschen Brücken.

Etwas anders verlief die Entwicklung in Großbritannien, denn hier setzte man zunächst auf vollwandige Röhrenbrücken. Durch die Erfindung des Schmiedeeisens waren Fachwerkbrücken "auf dem Kontinent" ins Zentrum des Interesses gerückt, weil Schmiedeeisen im Gegensatz zum Gusseisen zäh ist und auch auf Zug beansprucht werden kann. Dank der Erfindung des Puddelverfahrens durch Henry Cort war Großbritannien schon Mitte des 19. Jhd. dazu in der Lage, Schmiedeeisen in großen Mengen herzustellen. Cort war es auch, der bereits 1783 ein Patent für ein Walzverfahren erhielt und so die Voraussetzung für die Herstellung großformatiger Bleche schuf. Damit war erstmals die Möglichkeit gegeben, eine Brücke aus zähem Schmiedeeisen zu bauen.

|

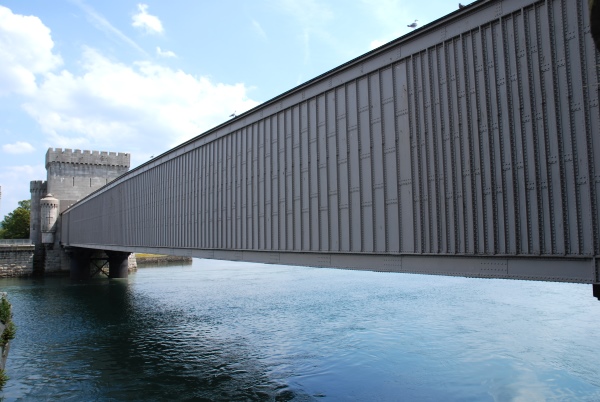

| Stephensons erste vollwandige 'Tubular Bridge' beim walisischen Conwy Castle. Sie ist gleichzeitig auch die letzte Röhrenbrücke, die noch heute in Betrieb ist. © Bernd Nebel |

Zur Wahrheit über diese technische Errungenschaft gehört allerdings auch, dass diese keineswegs zuerst für Eisenbrücken angewendet wurden, sondern - wie leider so oft - zunächst einmal militärische Interessen zu bedienen hatte. In einem Land wie England, in dem die Marine eine herausragende strategische Bedeutung hatte, wurde eine Erfindung wie die gewalzten Eisenbleche zunächst einmal für den Bau einer neuen Generation von Kriegsschiffen verwendet. Das war im Übrigen in Deutschland nicht anders, denn auch hier brachte man mit Schmiedeeisen zuallererst die preußische Marine auf den neuesten Stand.

Es dauerte daher noch einige Jahrzehnte, bis Robert Stephenson als erster auch die zivilen Chancen dieser Entwicklung aufgriff, um Eisenbahnbrücken aus gewalzten Blechen zu bauen. Seine Idee war es, aus zusammengenieteten Winkelprofilen und Blechstreifen mit aufgekanteten Stegen einen vollwandigen, röhrenförmigen Träger herzustellen, der so steif und stabil war, dass er eine Lokomotive mit ihren Wagen tragen konnte. Im Vorfeld der Bauarbeiten für seine erste Röhrenbrücke führte Stephenson gemeinsam mit William Fairbairn umfangreiche Materialversuche durch, um den optimalen Trägerquerschnitt zu finden. Das Ergebnis war ein rechteckiges Profil, das höher war als breit, und durch das die Eisenbahn hindurchfahren konnte.

Kurioserweise ist die erste vollendete "Tubular Bridge" in der walisischen Stadt Conwy auch die Einzige, die heute erhalten ist und sogar noch von der Eisenbahn benutzt wird. Sie wurde 1848 eröffnet und war eine Art Prototyp für die wesentlich größere Britanniabrücke, die Stephenson 1850 über der Menai Meeresstraße errichtet hatte. Beide Brücken wurden im Zuge der Eisenbahnlinie zwischen London und Holyhead, dem britischen Fährhafen für den Verkehr mit Irland, gebaut. Die vier größten Röhren der Britanniabrücke hatten Längen von jeweils 146 m.

|

| Die von Friedrich Busse vorgeschlagene "Blechbrücke", eine Gitterbrücke mit untenliegendem Zugband. Die Eisenbahn sollte auf dem Untergurt fahren, der Straßenverkehr darüber. © Dingler´s Polytechnisches Journal (1846) |

Der Materialverbrauch für eine Röhrenbrücke war natürlich enorm. Da zu dieser Zeit kein anderes Land der Welt dazu in der Lage war, Schmiedeeisen in so großen Mengen herzustellen, versuchte man anderenorts eher die Bauweise zu modifizieren. Letztendlich wurden daher weltweit nur fünf vollwandige Röhrenbrücken verwirklicht, die alle von Robert Stephenson gebaut wurden. Zwei davon entstanden in Ägypten, im Zuge der Eisenbahnlinie Kairo - Alexandria, über Teilströme des Nildeltas. Beide Brücken hatten in Strommitte einen großen drehbaren Teil für die Schifffahrt. Da die Röhren etwas geringere Spannweiten hatten als die Britanniabrücke, entschloss er sich bei diesen beiden Brücken eine wesentlich Änderung vorzunehmen: hier fuhren die Züge auf dem Träger und nicht mehr in der Röhre.

Die letzte und größte Tubular Bridge wurde 1859 in Montreal vollendet, wobei Stephenson hier wieder zu den innenliegenden Schienen zurückkehrte. Die Victoria Bridge führte über den St. Lorenzstrom und hatte eine Gesamtlänge von über zwei Kilometern. Ihre Unterbauten sind heute noch vorhanden aber die Röhren wurden schon 1898 durch Fachwerkträger ersetzt. Die vollwandigen Röhrenbrücken stellten sich aber letztlich als unwirtschaftlich heraus, ganz abgesehen davon, dass die Passagiere in den Eisenbahnwagen das Gefühl hatten, durch einen Tunnel zu fahren. Das Prinzip wurde aber als Gitterträgerbrücke weiterentwickelt und blieb - mit deutlich reduziertem Materialverbrauch - einige Jahrzehnte ein häufig verwendeter Brückentyp, vor allem für große Eisenbahnbrücken.

|

| Die Eisenbahnbrücke über den Rhein zwischen Waldshut und Koblenz (Schweiz). Der Gitterträger aus dem Jahr 1859 ist der letzte, der in Deutschland heute noch in Betrieb ist. © Herrad Taubenheim |

Carl Lentze machte die Gitterträgerbrücken mit der Weichselbrücke in Dirschau und die Nogatbrücke in Marienburg weltweit bekannt. Allerdings hatte Friedrich Busse, ein Ingenieur der Leipzig-Dresdner Eisenbahn-Compagnie, die Idee der Gitterbrücken schon 1846 in Dinglers Polytechnischem Journal veröffentlicht. Er schrieb dazu: "Soviel mir bekannt, Vermutlich wusste Busse nicht, dass zu diesem Zeitpunkt bereits an der Royal Canal Bridge in Dublin gebaut wurde. hat noch Niemand Brücken von Eisenblech oder Flacheisen erbaut. Es gibt kein Material, was im Verhältniß zu seinem eigenen Gewicht eine so große Tragfähigkeit darböte, als dieses, wenn es richtig angewendet wird." Obwohl er dabei sogar noch weitere Innovationen, wie z.B. die übereinanderliegenden Verkehrswege für Schiene und Straße und die Anwendung eines untenliegenden Zugbandes projektierte, blieb sein Brückenträger aus Blechstreifen zunächst weitgehend unbeachtet.

Nach dem Bau der Brücken in Dirschau und Marienburg wurden ähnliche Brücken bei Offenburg über die Kinzig sowie auch über Rhein bei Waldshut, Kehl, Griethausen und Köln (Dombrücke) geschlagen. Aber auch in der Schweiz, in Frankreich und Großbritannien fand der Gitterträger Anwendung.

Natürlich blieb die weitere Entwicklung der Balkenbrücken aus Eisen auch bei den Gitterbrücken nicht stehen. Das Augenmerk der Ingenieure lag vor allem auf dem Verhältnis zwischen dem eingesetzten Material und der damit erzielbaren Tragfähigkeit. Schon frühzeitig wurden aber auch gewisse Schwächen der Gitterbrücken erkannt. Unter anderem lässt sich ein solcher Träger schlecht berechnen, weil er statisch hochgradig unbestimmt ist.

|

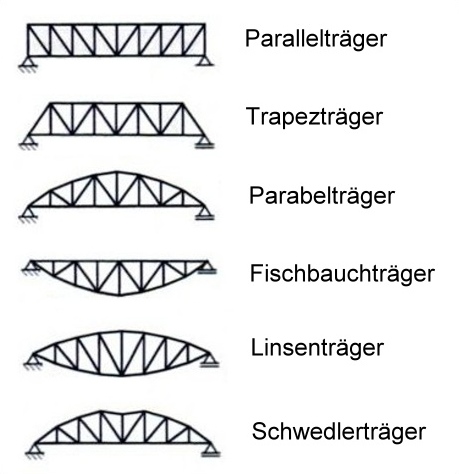

| Grundsätzliche Formen von Fachwerkträgern.

© Bernd Nebel |

Die Erfahrung zeigte auch, dass die gleichmäßige Querschnittshöhe des Trägers nicht optimal ist, weil diese Form nicht dem Kräfteverlauf innerhalb des Balkens entspricht. Bei einem Balken auf zwei Stützen ist das Biegemoment (das versucht den Balken nach unten durchzubiegen) normalerweise in Feldmitte am größten und im Bereich der Auflager am kleinsten. Es liegt daher nahe, die Mitte des Trägers stärker auszubilden als die seitlichen Bereiche in der Nähe der Widerlager, denn dadurch kann die gleiche Tragfähigkeit mit weniger Material erzielt werden.

Aus diesem theoretischen Ansatz entstand eine ganze Reihe von materialsparenden Trägerformen. Dabei variierte man den Verlauf des Ober- und Untergurts und veränderte auch die Geometrie der Druck- und Zugstäbe in verschiedenen Formen. So entstanden bogen-, parabel- und trapezförmige Trägerformen. Sogenannte Fischbauch- und Linsenträger sind Formen, bei denen auch der Untergurt gekrümmt ist.

Vor der Erfindung des Schweißens wurden die Fachwerkträger meistens vor Ort aus Eisenprofilen mit Nieten zusammengefügt. Allerdings ging man schon frühzeitig dazu über, möglichst große Bauteile oder gleich den ganzen Träger in einer Fabrik oder einer Werkhalle vorzufertigen und am Bestimmungsort zusammenzusetzen. Schon Stephenson hatte die Röhren der Britannia Bridge am Ufer vorgefertigt, im Ganzen zur Baustelle transportiert und dann mit Pressen nach oben befördert. Unter den Bedingungen einer trockenen und warmen Fabrikhalle lässt es sich schneller, genauer und sicherer arbeiten, als bei Wind und Wetter auf der Baustelle und dazu auch noch in großer Höhe.

Für die Gitterträger der Eisenbahnbrücken bei Waldshut und Kehl (1861) errichtete man in der Nähe der Baustelle Werkhallen, in denen die Träger komplett zusammengesetzt wurden. Nach ihrer Fertigstellung wurden die Träger mithilfe von Winden und der Muskelkraft vieler Arbeiter an ihren Bestimmungsort transportiert und über die vorbereiteten Pfeiler geschoben.

|

| Die erste Großhesseloher Eisenbahnbrücke aus dem Jahre 1857 bestand aus insgesamt vier Linsenträgern, wobei die mittleren Spannweiten 52 m betrugen. Sie wurde von Friedrich August von Pauli errichtet. Im deutschsprachigen Raum wurde diese Trägerform daher gelegentlich auch als "Pauli-Träger" bezeichnet.

|

Durch veränderte Herstellungsprozesse verbesserte sich die Qualität des Stahls fortlaufend. Außerdem führte die neue Schweißtechnik zu leichteren Tragwerken, weil dabei die einzelnen Bauteile aneinandergestoßen werden können. Im Gegensatz dazu müssen sie bei der Niettechnik überlappen und sind dadurch in diesen Bereichen doppelt so stark. Auch die Niete selbst erhöhen in ihrer Summe das Gewicht einer Stahlkonstruktion erheblich.

Einen neuen Innovationsschub erhielten die Balkenbrücken durch die Wiederentdeckung des hydraulischen Zements und die daran anknüpfende Erfindung des Stahlbetons. Besonders die Kombination von Beton und Stahl erlaubte plötzlich Bauwerke, die vorher weder mit Naturstein noch mit Eisen allein möglich gewesen wären. Beton hat ganz ähnliche statische Eigenschaften wie Natursteine, d.h. er kann sehr große Druckkräfte aufnehmen aber nur verhältnismäßig kleine Zugspannungen (Verhältnis 1:10). Der französische Gärtner Joseph Monier ließ sich um 1865 den Eisenbeton (heute Stahlbeton) patentieren, der die Stärken beider Materialien in optimaler Weise kombiniert. Monier erkannte als erster die konstruktiven (und geschäftlichen) Möglichkeiten des Verbundwerkstoffes und löste mit seiner Erfindung eine Art Revolution im Bauwesen aus. Bereits 1873 ließ er sich auch ein Patent für eine Brücke aus eisenbewehrtem Beton erteilen.

|

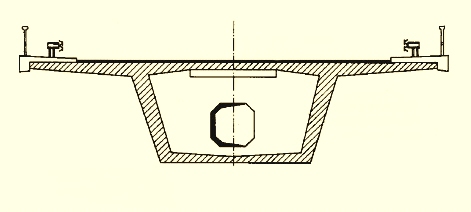

| Typischer Querschnitt eines modernen, vollwandigen Hohlkastenträgers aus Stahlbeton © Bernd Nebel |

Ein Träger aus Beton, der im unteren Bereich durch die Einlage von Stahlstäben oder -gittern ("Stahlmatten") verstärkt wird, kann erheblich größeren Belastungen standhalten, als ein reiner Betonbalken. Da die Zugkräfte an der Unterseite des Bauteils vom Stahl aufgenommen werden, muss der Beton nur den Druckkräften standhalten. Im Vergleich zu Stahl ist Beton ein kostengünstigeres Baumaterial und die Stahleinlagen machen nur einen kleinen Teil des Gesamtquerschnitts aus.

Beton ist ein flexibler und vielseitig einsetzbarer Baustoff mit dem man beliebig geformte Bauteile herstellen kann. Aber gerade für Balkenbrücken bietet er sich geradezu an, weil man dafür nur ein horizontales Lehrgerüst benötigt. In diese vorbereitete Schalung kann man den Bewehrungsstahl (oder die Spannstähle) einlegen und den Träger gießen. Für Brücken kleinerer Spannweiten sind Stahlbeton und Spannbeton heute eindeutig die kostengünstigsten Baumaterialien und werden entsprechend häufig verwendet. Mit Abstand die meisten Brücken die wir heute täglich befahren oder begehen sind daher massive Balkenbrücken aus Stahlbeton.

Durch die Einführung der Fachwerkbrücken schien der von Stephenson erfundene vollwandige Röhrenträger schon nach wenigen ausgeführten Exemplaren überholt zu sein. Durch die Fortschritte bei der Stahlerzeugung, die Erfindung des Schweißens und die neuen Möglichkeiten des Betons, erlebte er aber gleich mit zwei verschiedenen Materialien ein Comeback.

|

| Die Moseltalbrücke bei Winningen (1972) ist die größte deutsche Balkenbrücke, bezogen auf die jeweils größte Einzelspannweite. Der vollwandige Hohlkastenträger besteht aus Stahl und hat eine Höhe von 6 bis 8,5 m. Die größte Spannweite des Durchlaufträgers beträgt 218 m und die Höhe der Fahrbahn über der Mosel 136 m. © Bernd Nebel |

Vollwandige Röhrenträger sind sehr biegesteif und besitzen dadurch eine enorme Tragkraft. Bei großen Spannweiten kommen daher heute wieder Hohlkastenträger zum Einsatz, die entweder aus Spannbeton bestehen oder aus Stahl. Das Querschnittsprofil ist dabei meistens rechteckig oder trapezförmig. Solche Brücken sind im Prinzip direkte Nachfolger von Robert Stephenson's Röhrenbrücken. Heute werden die Verkehrswege - ob Straße oder Schiene - zwar grundsätzlich auf der Oberseite des Trägers angeordnet. Aber auch das hatte Stephenson ja schon bei seinen beiden Brücken über den Nil praktiziert.

Balkenbrücken mit durchlaufenden Querschnitten, die entweder gerade sind oder konstante Radien haben, bieten sich besonders für das Taktschiebeverfahren an. Dies macht den Bauablauf ökonomisch, planbar und somit billiger.

Mit Balkenbrücken aus Beton lassen sich wirtschaftliche Spannweiten bis zu 200 m erzielen, mit Stahl auch über 300 m. Wirkliche Rekorde erzielen Balkenbrücken aber vor allem bei den erreichten Gesamtlängen, die durch die Aneinanderreihung vieler Einzelfelder zustande kommt. Die längsten "Brücken" die heute gebaut werden sind daher im Prinzip aufgeständerte Eisenbahnlinien, die sich nur zum Teil über Wasserflächen befinden. Die längste derartige Brücke ist zurzeit die Hochbahn zwischen Peking und Shanghai. Während der normale Pfeilerabstand mit 80 m eher bescheiden ist, liegt ihre Gesamtlänge bei rund 165 Kilometern.

| Quellen: | Interne Links: |

|---|---|

|

|

creative commons / Text-Lizenz

|

www.bernd-nebel.de © Dipl.Ing. Bernd Nebel |